--书画家李凭甲的艺术之路

新华社记者 帅政

“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。”水是柔弱的,但又是坚强的,正因之水的双重性格,所以才能“滴水穿石”,才能千回百转而一泻汪洋。水是坚韧顽强的,它会努力去寻找生存的空间。黄河之水天上来,奔流到海不复回。它的心中只有一个梦想,就是回到大海的怀抱,所以它从不放弃,无论路途多么曲折迢迢,心中永远充满希望,它总是能寻找到属于自己的那条路。尤其是月上中天之时,一轮明月落入水中,水面清风徐来微波荡,让人心摇动。刚与柔的结合,体现着力与美,豪气中不失娟秀,妩媚中透着阳刚。

生命如歌,生命也如水。艺术如歌,艺术更如水。

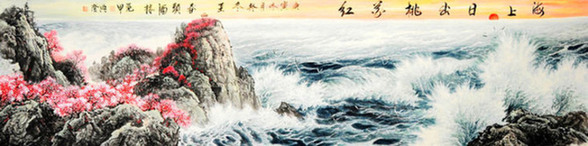

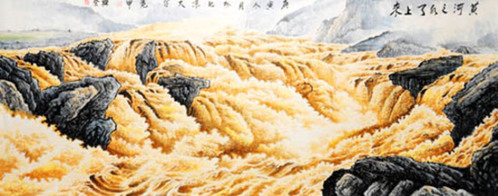

沉下心细细玩味、观赏李凭甲的书画艺术,再深深地探究李凭甲的人生道路,我对“上善若水”有了更深的理解。认识李凭甲是从他的画海写水的书画作品开始的。他的画作如《涛声万里桃花开》、《日照群山涛声远》、《黄河之水天上来》、《海上日出桃花红》、《世纪大潮》等等以及大海波涛的榜书,气势磅礴,宛如千江万水,海阔天空,倍感宇宙之苍茫寥廓。我从茫茫大海汹涌的波涛、一泻千里的江河、潺潺的山间清泉,走进了中国著名书画家李凭甲博士的心灵世界,读懂了李凭甲博士似水一般的别样人生。

李凭甲博士原名李平甲,笔名李典澄,为北京大学研究员、新加坡科技大学硕士生导师、教授,现任中国国际名人艺术家联合会执行会长、教育部中国智慧工程研究会副会长、北京名人美食保健协会会长、北京纳珍源酒业有限公司董事长、联合国和平使者等。他先后取得美国波莱斯顿大学硕士学位、瑞士维多利亚大学博士学位,并被聘为北京大学政府管理学院研究员。同时,他还是中国书画收藏家协会艺术顾问、文化部诗书画院等多家书画院的荣誉院长、中国将军名人书画家协会顾问、中华砚文化研究会顾问及中国榜书协会顾问。

海近山常雨 溪深地早寒

1952年,李凭甲出生于山东省宁津县李家村一个四处透风的破土房里,并在一家人只盖一床破被子的贫寒家境中慢慢成长。随着弟弟妹妹们相继来临,李凭甲便开始承担起“老大”的责任。除了照顾弟妹们,李凭甲还包揽了更多的家务。尽管一家人辛勤劳作省吃俭用,但全家人还是吃了上顿没下顿。于是,他经常带着弟弟妹妹到临村或更远的地方去讨饭。

有一年腊月二十七,家里只剩下一毛五分钱,全家五口人过春节没有面也没有肉。看着一群孩子期待的目光,母亲愁得泪流满面,一向沉默的父亲无奈地挠头。李凭甲看在眼里、急在心里。突然,他灵机一动,跑到二里外的镇上供销社,鼓起勇气,找到供销社负责人谈“生意”——毛主席画像的精加工。李凭甲拿回供销社销售的毛主席画像,配上他本人书写的对联,装裱好后每张画像可获得三毛钱加工费……全家人齐上阵,一夜未眠,裱好二十幅,第二天送到供销社,换回了面和肉回家过年。

唯有读书识字才能改变命运几乎是所有农家子弟一致的观点,李凭甲也不例外,但贫寒的家境无法给他提供上学的机会。每天挖野菜、讨饭经过学校时,李凭甲就带着弟弟躲在学堂窗户外偷听老师讲课。当听完整整一节课后,他内心油然而生的那份收获和喜悦无以言表。朗朗读书声犹如一缕清风,开启了他求知求学的欲望。

这样的学习方式在李凭甲的童年生活中持续了整整3年。直到他“隔窗偷学”的经历深深地感动了本村学堂的于老师,并在于老师的帮助下李凭甲终于如愿以偿地走进了他梦寐以求的学堂。

那时候,有一句当地人都熟悉的谚语坚定了李凭甲求知的信心--只要顺着河流走终究会看见大海。于是,为了走近他心目中那个浩瀚而激荡的知识海洋,李凭甲在校门外找到了自己的老师和教室。邻村的农民画家邢福祥,成了他最初的启蒙老师。也许正是因为在山东这片土地上,千百年来受孔孟思想的潜移默化,人们从骨子里不会拒绝一个勤学上进的人;也许是被虽然年幼但却异常固执的李凭甲所感动,邢福祥收下了这个孩子,为他设立了不定时、不定点上课的一对一学堂,从教他写字画画开始,教他如何成为一个顶天立地的山东人、一个不屈不挠满怀仁爱之心的中国人。从这里起步,李凭甲学得了做人的道理,开始读书识字,也开始用画笔触摸自己理想中的那片大海。于是,少年时的这个不幸,反而幸运地给李凭甲的世界打开了一扇通往辽阔大海的小窗。

涧溪百蜿蜒河海跃心间

后来,为了生活,他不得不离开生他养他的家乡,来到远方伯父所在的胶东沿海。命运阴差阳错的安排,却无意间满足了他的愿望,让他真正看到了大海。从此大海成了他生命的一部分!他看着旭日在海上升起、看着海鸥在海上飞翔、看着渔船在海水里乘风破浪、看着礁石在海水的拍打中依然挺立。他开始更深切地感受海、感悟海、写海、画海!他到过黄河、长江的入海口,也进入过大海的深处,他明白了什么是大度和包容,也理解了什么是力量和征服;他去过微雨的小渔村庄,见到过世代生息在这里的老人,听到过所有关于大海的故事,也理解海的枯燥与乏味,感受到了海的苍茫与混浊,那是海的感情世界。他从海的这份感情、个性、颜色中提炼出了艺术的语言和风格,也造就了成熟的生命价值观和人生观,从大海澎湃的激情中提炼出了豪放的艺术个性和豪迈的人生素养。

即使工作再忙,李凭甲也要抽时间静下来享受内心的淡定,他由此吸取中国书画百家之精华而不拘于传统,尽数家之美又擅众家之变,以成独家之奇。李凭甲善于用粗旷的线条勾勒大海的魂魄、驾驭大海的磅礴和恢弘、宣泄感情的整个世界。有人说李凭甲永远是海的主旋律,他用的墨汁是用海水提炼而成的,飘着海的咸腥味。确切地说,他的墨迹是从生活中提炼出来的,有大海的生命气息和影子,凝聚着酸甜苦辣的人生味道。也有人说他绘画的颜色是用贝壳粉做成的,五颜六色,闪着晶莹的光泽。确切地说,那是生命和感情的色彩,有喜怒哀乐、悲欢离合,也有阴晴圆缺。还有人说他的艺术世界是大海的思想,浩然大气,正直豪放。那是因为他写出了海的灵魂、海的心声和生命的本色。在海边生活的经历,他熟悉大海的一礁一石、一波一浪,甚至海岸上的一草一木、沙滩上的每一个贝壳都嵌在他闪光的记忆中,永不褪色。李凭甲坦言,大海是他永恒的主题,大海的旋律永远萦绕在他的耳畔,大海的澎湃流淌在他生命的血液里,大海的一切永远定格在他生命的记忆里。

生命涌波澜 星河更灿烂

酷爱书画艺术及文学创作的李凭甲,在调北京工作后,结识了一大批书画家和文学家,如娄师白、阿老、李铎、刘炳森、刘大为、米南阳、阎肃、乔羽、张永金、姜昆、蒋大为等很多朋友,都给了他不少指点和帮助。他从初学行书、楷书、隶书,到攻学魏碑,遍学百家,从中吸取中国书画之精华,扩大了视野。源于传统,但不拘于传统,勤于学习,又善于思考和突破,尽数家之美、擅众家之变,以成独家之奇,向众人敞开了宽大的胸怀。庄重、典雅、大气而不失灵气的书法风格,成为一种智慧和风骨,也是一种人格和高度。

诗尽人间兴,兼须入海求。诗圣的这句诗,正是对李凭甲博士艺术人生的最好诠释。有人说李凭甲博士笔下的主旋律永远都是大海。是的,在海边生活的那段日子,让他熟悉了大海的一切--海的一礁一石,一波一浪,甚至是海岸上的一草一木。李凭甲笔下的大海,浪花扑面而来,磅礴大气;曙光夺纸而去,激情澎湃。礁石凝重、海鸥轻灵,动静之中,愈发凸显了大海的博大气势。面对李凭甲博士笔下的大海,犹如面对古往今来那些关于大海的优秀诗篇。它们的相同处就在于,作者都是借助丰富的想象,来充分表达一种心底的愿望--看上去描绘的都是大海风光,实际上却是在歌颂我们伟大祖国壮丽的山河。字里画间透露出的,是作者对我们伟大祖国的赤子之情。目睹祖国山河壮丽的景色,更加激起了诗人企盼祖国统一的强烈愿望。于是作者以沧海自比,通过写大海吞吐宇宙的气势,来表现诗人自己宽广的胸怀和豪迈的气魄,感情奔放,却很含蓄。

目前,李凭甲创作的《观海听涛》、《山水人家》、《和谐颂》、《黄河颂歌》、《长城雄风》、《涛声万里》等作品,作为慰问品分别送给中国人民解放军陆海军指战员。还有很多作品已被美国、英国、联合国、马来西亚、日本、韩国及两岸三地的美术馆以及人民大会堂、钓鱼台国宾馆、总政宾馆、总后宾馆等及知名人士收藏。由此,北京大学著名经济学家、博士生导师雎国余教授讲,李凭甲是一位当代具有学术价值与市场潜力的书画家。

鉴于他在展现和描绘中华民族母亲河黄河方面的卓越成就,他也被黄河文化工程组委会聘为黄河文化工程首席黄河画家。

从自然之水的感应,到艺术之水的领略,再到生命之水的启悟,在李凭甲内心世界里,书法绘画的艺术波涛,每时每刻都在拍打撞击着他生命的堤岸,他感到生命的航道是多么宽广,艺术的航船在无垠的海面驶向遥远遥远我们每一个人都应该如水一样胸怀宽广、无私地滋润着世间万物,因为有了水花儿才千娇百媚;因为有了水树木才郁郁青青。它为蓝天带来云朵,给土地带来雨露,它以自己的高洁,洗涤世间的污浊丑陋;生命应该如水一样朝气蓬勃,在它那如诗如画的外表下有一颗年轻的心,它敢于用自己的身体去撞击礁石,去迎接电闪雷鸣;生命应该如水一样执着,生活中没有坦途可走,时而高山拦阻时而沟壑纵横,只要心中有个目标就要勇往直前决不退缩。我们试看成功者的前夜哪个不是在黑暗中前行,最终冲破黑暗才见曙光?沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。生命之树常青,艺术之树常绿。我在这里祝愿李凭甲先生--凭高三叹君知否,甲子从头又一新。

链接:从凭甲书法,说方圆

大家说;凭甲书法是外方内圆。为何?

方是目标,圆是路径;

方是原则,圆是变通;

方以不变应万变,圆以万变应不变;

方是做人的脊梁,圆是处世的锦囊;

方而不圆会处处碰壁,圆而无方则不知其可;

立志如山是方,行道如水是圆,不如山不能坚定,不如水不能曲达。

方圆相融随方就圆,在方中做人做事,在圆中自在归真!